「青年の主張」とは何だったのか

あの「国民的番組」の呪縛から解放された世代なんだけど……。そう呟きながら、Shout it Outの楽曲「青年の主張」を聴いている。いま「青年の主張」で検索すれば、何はともあれこの人気バンドのファーストアルバム(ポニーキャニオン)にヒットする。限定版CDの商品説明はこうだ。

2016年7月のメジャーデビュー後、メンバー2名の脱退などを乗り越えながら、着実に一歩ずつ前に進むバンドの「今」を詰め込んだ作品。20歳となった山内彰馬(Gt&Vo)が描く、葛藤・挫折・現実・夢・希望・決意、そして青春。等身大のメッセージが響く…

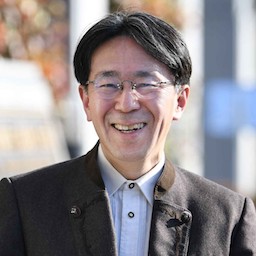

Shout it Out「青年の主張」ジャケット

Shout it Out「青年の主張」ジャケットセーラー服姿の凛々しい少女が海上の演壇に立つCDジャケットも、あの懐かしい番組をまったく意識していないわけでもなさそうだ。中年以上の読者なら、正式名称「NHK青年の主張全国コンクール全国大会」(以下、「青年の主張」と略記)を思い出すはずだ。

このラジオ番組は1954年に勤労青年を中心とした社会教育番組として企画され、1989年1月15日の第35回大会で「昭和の終焉」とともに終わった。その後も「青春メッセージ」とタイトルを変えて2004年までトータルで全50回、ちょうど半世紀続いた弁論イベントである。

1960年の第6回大会からテレビでも放送され、1962年の第8回大会から皇太子(今上天皇)夫妻の行啓が始まり、1986年の第33回大会で浩宮(現・皇太子)にバトンタッチされて以後も、1996年放送分までその臨席は続いた。

1970年代のピークには視聴率は15%に達していたので、当時は少年だった中高年の読者も、あるいはタモリやとんねるずのパロディを介して記憶があるはずだ。

とはいえ、Shout it Outの山内は1996年生まれなので、「青春メッセージ」ならともかく、「青年の主張」は見ていないはずだ。「葛藤・挫折・現実・夢・希望・決意」を「等身大のメッセージ」として伝える楽曲のタイトルは、なぜ今なお「青年の主張」なのか。あの番組の「まなざし」がもつ呪縛から私たちはいまだに解放されていない。

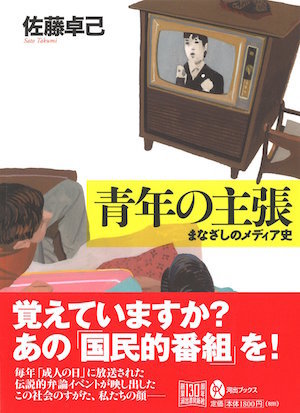

そのCD発売より2ヵ月早い2017年1月、私は『青年の主張―まなざしのメディア史』(河出ブックス)を上梓した。いつもどおり新刊は知人(多くは大学関係者)に献本した。だが、今回いただいたお礼の返信は、前著に対するそれとはいささか異なっていた。そのギャップから、この番組の呪縛力に改めて気づいた。

前著とは、岩波書店のPR誌『図書』を扱った『「図書」のメディア史―教養主義の広報戦略』(岩波書店・2015年)である。これに対しては、「高校時代から『図書』を欠かさず愛読してきました」、「いまも読書生活の導きです」など岩波文化への愛情を綴った手紙が多かった。「『世界』のイデオロギーと闘ってきましたが、私の書斎はいまも岩波書店の本でいっぱいなのです」と嘆く保守派論客さえいた。

これに対して、「青年の主張」を扱った今回、「知っていますが、一度も観たことがありません」、「聞こえてくると、急いでチャンネルを変えた番組です」など、まず自分との距離感を強調する言葉が並んでいる。

ある歴史学の大家は「帯に『国民的番組』とありますが、私は『国民外の存在』でした」とまで書いている。もちろん、その後に「戦後史を考える上で忘れてはならぬ現象を見落としていたのかもしれないと感じています」と、お褒めの言葉が続くわけではあるのだが……。

それを予想していなかったわけではない。私自身、番組への違和感から書き起こしている。

「青年」と「学生」の使い分け

「成人の日」の午後、少年Tは家族とこたつで蜜柑を食べながら、テレビで《NHK青年の主張》を見ていた。一九七〇年前後、ブラウン管には直立して胸を張り、「わたしは! そのとき! 思ったのです」と一音一音をメリハリをつけてスピーチする制服姿の若者が映っていた。少年Tはお茶の間でくつろぎながら、「卒業式の答辞」を体育館で聞かされている在校生のような心持ちだった。その居心地の悪さを何と表現すべきだろう。姿勢を正して聴くよううながす「教育のまなざし」を背中に受けているような感じとでも言えようか。確かに、小学生だった私はそう記憶している。

実際、「青年の主張」の後援組織は文部省(現・文部科学省)、各都道府県教育委員会、日本青年団協議会、全国公民館連合会であり、社会教育的な色合いは強かった。「教育のまなざし」が意識されるのは当然である。

特に1960年代末からの学園紛争期には、「叛乱する政治学生」に対抗的な「真面目な勤労青年」の明るい文化として注目された。NHKには「感激した」「もらい泣きした」という手紙が殺到し、新聞紙面にも「理想の青年」を絶讃する投書が多く掲載されている。

多くの人に忘れられていることだが、この番組が始まった1950年代、「青年」とは勤労青年・農村青年を意味しており、「学生」とは使い分けられていた。

第2回東京地区大会(1955年度)で不世出の雄弁学生だった海部俊樹(早稲田大学)が落された理由は、海部が「青年」ではなく「学生」だったためである。

ちょうど1949年のNHK「のど自慢素人音楽会」予選で9歳の美空ひばりが「子どもらしく」ないとして審査拒否されたように、議員秘書として働く勤労学生の海部も「青年らしく」なかったのだ。かつての「学生」である知識人が「青年の主張」を視聴していた、まして感動したなど口にできないのも当然なのだ。

1960年代までの「青年の主張」では、十分な学力がありながら経済的理由で進学コースに乗れなかった青年が自らの思いを表明していた。第10回東京大会(1963年度)で3位入賞の商業高校生・重信房子もその一人である。

本来なら全国大会に進出すべき重信が3位になった理由はささいなことである。歴史家としての禁を破って私は「もし」を語っている。もし重信が全国大会に出場していたら、おそらく日本赤軍幹部にはならなかったのではないか、と。

いずれにせよ、「主張」は満たされた幸福感からは生まれず、何らかの不幸、不足、不快、不便、不条理、不自由から「主張」は生まれる。この番組には、そのときどきの若者の「不」の要素がどこにあるのかをモニタリングする社会的機能が期待されていた。

こうした「不」の布置状況からすれば、「青年の主張」の半世紀は次のように整理できる。

1950年代の「不幸」は経済的貧困であり、やがて学歴や地域の格差に対する「不満」が強調された。1960年代には高度経済成長で経済的貧困が見えにくくなり、障害や難病をかかえた出場者が福祉国家の「不足」を訴える主張が増えた。

一方、1970年代までに高校進学率、次いで1980年代には大学進学率が上昇し、「青年」と「学生」の境界は曖昧になっていった。そのターニングポイントに立つ存在が、第18回大会(1972年)の優勝者で現参議院議員・猪口邦子である。「東京の大学生」として初の優勝者であり、スピーチ内容も海外留学体験についてだった。

その後、1980年代には「豊かな社会」の枠からはずれたマイノリティの「不条理」が注目された。大まかなトレンドとしては、「貧困」克服から「福祉」充実、「差別」解消へと進み、全体の通奏低音として農村と都市との地域「格差」是正が訴えられていた。

皮肉なことだが、1970年代まで学生運動に対する「対抗文化」として政府・自民党から支援された弁論大会は、1980年代になると野党に国会審議で政府批判の素材を提供する番組となっていた。「昭和の終焉」とともに幕引きが行われた一因でもある。

「都合のよい若者」を見つめる大人たち

「青春メッセージ」への改変後、1990年代から前景化してくるのは、学校で承認感を得ることのできなかった元暴走族など「目立ちたがり」のヤンキー文化である。ヤンキー文化は「逸脱少年を地域社会に戻す社会化機能」を持っており、公共性を担うNHKがそこにスポットを当てるのは当然だった。

こうした大人の「善意のまなざし」は自分たちに「都合のよい若者」を優しく見つめる点では「青年の主張」時代から終始一貫している。直近の例として、私は「2015年安保」国会前デモでの若者報道のまなざしにも言及した。

このまなざしが問題なのは、これほどまでに若者のことを思っているという身勝手な善意ゆえに、それが「ふつうの若者」のリアルと大きく乖離している事実を見落とすことである。

こうした「善意」からも一定の距離を置けることこそ、歴史の効用だろう。私自身、「青年の主張」から目を背けた学生の一人だったわけであり、この番組が歴史遺産(レガシー)となった今だからこそ、ようやく冷静に分析できたとも言えようか。

そのスピーチ内容も今となっては貴重な歴史的証言であり、その分析は予想外に面白かった。また、出場者一人ひとりの足跡を追うと、「こんな仕事に一生を捧げたい」の主張どおりに生き抜いた青年が圧倒的に多いことに改めて驚く。「皇太子殿下の前で約束したんだから……」を口癖にしていた消防署長のエピソードが典型的かもしれない。

本書では、社会学者R・K・マートンの「予言の自己成就」によって、そうした人生を枠付けてみた。「予言の自己成就」とは、ある状況が起こりそうだという言明が、その言明がなければ起こらなかった状況を実現してしまう現象である。

名も無き青年が成人の日に公共放送で自分の将来を語る行為は、主張の内容そのものに意味があるのではない。それは出場者の「予言の自己成就」にむけた社会的セレモニーだった。

その自己言及には公共性が十分に担保されており、今日のSNS上に溢れる私的で無責任な自己言及とそれは本質的に異なっていた。いみじくも「青春メッセージ」の打ち切りは、日本のSNS元年である2004年である。

結局、「青年の主張」は青年を「予言の自己成就」に導く社会教育的装置である以上に、「戦後」青年期の日本社会が必要とした、誰でも手の届く近接未来予言の供給システムだったようだ。そのため「戦後」が壮年期を迎えて「理想」や「夢」を必要としなくなる1980年代でその役割を終えていた。

それでも、いまも各地で名前こそ「青年の主張」だが参加者の多くが中高年の弁論大会、あるいは「団塊の主張」や「老年の主張」と題したイベントは繰り返されている。

しかし、こうした類似品には「予言の自己成就」の機能が決定的に欠けている。予言が成就するためには、ある程度の時間が不可欠なのだが、そうした余裕は青年だけに許された特権である。

ならば「少年の主張」がある、という方もあろう。秋篠宮家の内親王が臨席する「少年の主張全国大会」は今日も続いている。その動員数は「青年の主張」をはるかに超えているが、義務教育の中学校を抱き込んだイベントでは、出場者に自主性や主体性を期待することはむずかしい。

いずれにせよ、若者が未来を自分の言葉で語れる公共空間の再構築は、マスメディア業界(新聞・放送・雑誌)全体がいま最優先で取り組むべき課題であろう。若者が退出したメディアに未来はないのだから。